الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

- الأخبار الرياضية

- أخبار الرياضة

- فيديو أخبار الرياضة

- نجوم الملاعب

- أخبار الرياضة

- ملاعب مغربية

- بطولات

- أخبار الاندية المغربية

- مقابلات

- رياضة عربية

- رياضة عالمية

- موجب

- سالب

- مباريات ونتائج

- كرة الطائرة

- كرة اليد

- كرة السلة

- رمي

- قفز

- الجري

- تنس

- سيارات

- غولف

- سباق الخيل

- مصارعة

- جمباز

- أخبار المنتخبات

- تحقيقات

- مدونات

- أخبار المحترفين

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

رسالة إلى من ينادي بالاستغناء عن الأدوية

خالد منتصر

بقلم - خالد منتصر

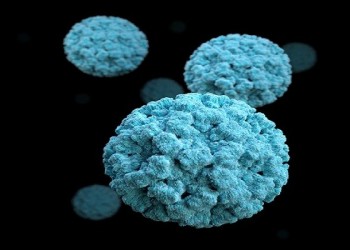

من المدهش أن يعيش إنسان في القرن الحادي والعشرين، محاطا بثمار الطب الحديث من كل جانب، ثم يخرج علينا ليقول بثقة: «الأدوية سموم»، و«الطب الحديث مؤامرة»، و«الحل في وصفة سرية اكتشفها شخص ما على فيس بوك»، «وطبقوا نظام الطيبات هتخفوا من كل الأمراض من الانفصال الشبكي إلى السرطان»! لو كان هذا الكلام صحيحا، لكان من المنطقي أن نغلق المستشفيات، ونلغي كليات الطب، ونستعد للعودة إلى عصر كانت فيه نزلة برد كافية لإنهاء حياة إنسان، لنبدأ بأبسط مثال يفضح هذه الكذبة: المضادات الحيوية، قبلها، كان جرح صغير، أو التهاب لوز، أو عدوى بعد الولادة، سببا شائعا للموت، العمليات الجراحية كانت مقامرة، وغرف العمليات أقرب إلى غرف الإعدام، اليوم، بفضل «هذه السموم»، أصبحت الجراحة ممكنة، والولادة أكثر أمانا، والعدوى أمرا يمكن علاجه، الغريب أن كارهي الدواء لا يرفضون المضادات الحيوية عندما يصابون بتسمم دم، بل يطلبونها فورا… ثم يعودون لسبّها وشتيمتها بعد الشفاء، ثم نأتي إلى الإنسولين، المتهم الدائم بأنه «كيمياء صناعية»، قبل اكتشافه، كان مريض السكري -خاصة الطفل- مشروع جثة، بعده، أصبح إنسانا يعيش ويدرس ويتزوج ويمارس الرياضة ويحصل على بطولات، ويخطط للمستقبل، ملايين البشر مدينون بحياتهم اليومية لحقنة واحدة. ومع ذلك يظهر من يخبرك بثقة أن «الصيام والأعشاب كفاية».

نعم، كفاية… للعودة إلى المقابر، اللقاحات بدورها قصة لا تحتمل أي نقاش أو جدل من نصاب من شدة وضوحها، فالجدري اختفى من العالم، شلل الأطفال على وشك الاختفاء. أمراض كانت تشوه الأطفال أو تقتلهم بالجملة أصبحت ذكريات في كتب التاريخ، ومع ذلك، يخرج من يقول إن اللقاحات مؤامرة، السؤال البسيط: لو كانت كذلك، لماذا لا نرى أوبئة القرن التاسع عشر تعود؟ ولماذا يختفي المرض حيث يُطعَّم الناس، ويظهر حيث تنتشر الخرافات؟ نصل إلى أدوية التخدير، تلك «السموم» التي سمحت للإنسان أن يفتح صدره، وتُجرى له جراحة في المخ، ويخرج حيا، قبل التخدير، كانت الجراحة تعذيبا علنيا، يُمسك فيه المرضى ويتم تكتيفهم بالقوة وهم يصرخون، من السهل جدا شتم الطب الحديث.. إلى أن تحتاج عملية جراحية، أما أدوية الضغط والقلب، حدث ولا حرج، فهي مملة في نظر هواة الدجل لأنها لا تعطي شعورا دراميا فوريا، لكنها تمنع الجلطات، والسكتات، والفشل الكلوي، وتنقذ الإنسان من موت مفاجئ، هذه الأدوية لا «تشفي» بمعنى القصص الخيالية، لكنها تفعل ما هو أهم: تمنع الكارثة، وهو إنجاز لا يحبه من يبيع الوهم، حتى أدوية السرطان، بكل قسوتها وآثارها الجانبية، تُهاجم بسهولة، لماذا؟ لأنها صادقة، وصريحة، ونسبية، صراحة ونسبية العلم، لا تعد بالمعجزات، ولا تبيع الأمل الكاذب، ومع ذلك، رفعت نسب النجاة، وحولت السرطان من حكم نهائي بالموت إلى معركة يمكن كسبها في حالات كثيرة، من يهاجمها عادة لا يقدم بديلا سوى قصص عن «علاج مخفي» موضوع في الدرج خوفا من سرقة الماسونية لهذا الاختراع، ولا ننسى أدوية منع الحمل وتنظيم الأسرة، التي غيرت شكل المجتمع، وحررت ملايين النساء من مصير الإنجاب القسري، وساهمت في التعليم والعمل والاستقلال، الغريب أن البعض يهاجمها باسم «الطبيعة»، وكأن الطبيعة في أوقات كثيرة لا تكون رحيمة أو عادلة، الحقيقة البسيطة التي يرفضها خطاب الدجل أن الطب الحديث ليس مثاليا، ولا يدّعي العصمة، إنه يفعل أقصى المتاح الآن، هو يعترف بالآثار الجانبية، ويوازن بين الضرر والفائدة، ويراجع نفسه باستمرار، وهذا بالضبط ما يجعله علما، أما من يقول إن «كل الأدوية سموم»، فعليه أن يكون صادقا حتى النهاية: لا مستشفيات، لا تخدير، لا مضادات، لا إنسولين، لا قلب صناعي، لا نقل دم، لكن الغريب أنهم لا يفعلون ذلك، لأنهم يعرفون الحقيقة جيدا، الطب الحديث ليس مؤامرة، بل سبب أنك ما زلت حيا لتكتب ضده منشورا على الفيس بوك، وتعمل لايف على التيك توك، ومن يهاجمه بالشعارات، غالبا يفعل ذلك من فوق سرير أنقذه هو نفسه، بعد أن نزع المحاليل التي أطالت عمره.

GMT 15:41 2026 الخميس ,12 شباط / فبراير

ما يهم الناس في الموضوعGMT 15:38 2026 الخميس ,12 شباط / فبراير

أوبيليسك!GMT 15:37 2026 الخميس ,12 شباط / فبراير

خطوة جزائرية لا يمكن الاستخفاف بها…GMT 11:11 2026 الخميس ,12 شباط / فبراير

لبنان… والفرصة السوريةGMT 11:07 2026 الخميس ,12 شباط / فبراير

المرونة الاستراتيجيةGMT 11:06 2026 الخميس ,12 شباط / فبراير

اللُّحمة الوطنية تتعمق في الأزماتGMT 10:03 2026 الخميس ,12 شباط / فبراير

العلاج بالصدمةGMT 10:00 2026 الخميس ,12 شباط / فبراير

أهلا بوزير الإعلام!ماكرون يدعو إلى إنشاء سوق أوروبية موحدة للطاقة

باريس - المغرب اليوم

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، إلى إنشاء سوق أوروبية موحّدة للطاقة وشبكة كهرباء متكاملة. وقال في كلمة ألقاها بمدينة أنتويرب البلجيكية: "يجب أن ننشئ اتحاداً حقيقياً للطاقة قادراً على توفير �...المزيدماسك يطرح فكرة مراكز بيانات في الفضاء لتجاوز قيود الطاقة على الأرض

واشنطن - المغرب اليوم

في خطوة غير معتادة، نشرت شركة xAI المملوكة لإيلون ماسك تسجيلًا كاملًا لاجتماع داخلي استمر 45 دقيقة عبر منصة "إكس"، ما أتاح للجمهور الاطلاع على تفاصيل استراتيجية الشركة وخططها المستقبلية. ويأتي نشر الفيديو بعد ت�...المزيدجهود مؤسسية لحماية التراث في ندوة ثقافية بأيام الشارقة التراثية

الشارقة - المغرب اليوم

على هامش فعاليات أيام الشارقة التراثية، استعرضت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي جهودها المؤسسية في صون التراث الثقافي وتعزيز التعليم الثقافي، وذلك خلال ندوة نظمها المقهى الثقافي في بيت النابودة بعنوان «الجهو...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©